|

|

| 愛媛県(伊予)の霊場〜菩提の道場 |

| 札番 |

寺院名 |

納経印 |

巡礼情報 |

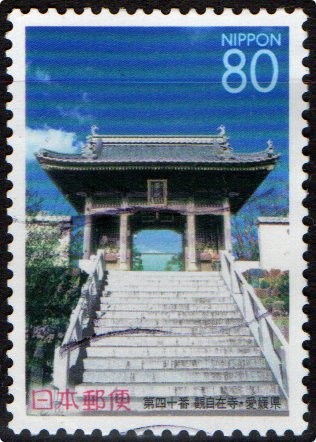

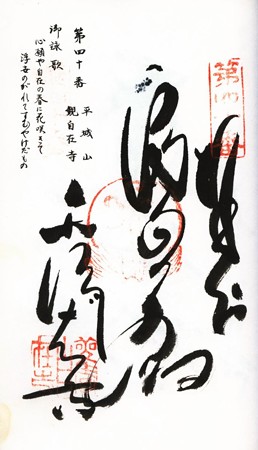

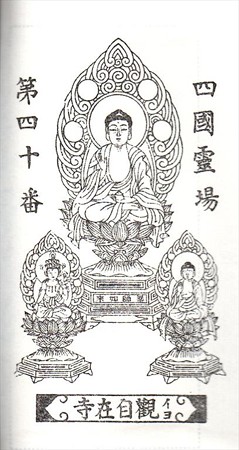

第

40

番 |

平城山(へいじょうざん)

薬師院(やくしいん)

観自在寺(かんじざいじ)

|

医王殿

|

宗

派 |

真言宗

大覚寺派 |

開

基 |

空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)大同2年

(807) |

札所

本尊 |

薬師如来 |

| 御詠歌 |

「心願や 自在の春に 花咲きて 浮世のがれて 住むやけだもの」 |

| 本尊真言 |

「おん ころころ せんだりまとうぎ そわか」 |

| 第1番札所より最も離れていることから「四国霊場の裏関所」と呼ばれている。直線で220kmとか。 |

|

臨海山 福寿密寺 龍光院

札

所 |

四国八十八箇所40番奥院

四国別格二十霊場6番

南予七福神霊場 第2番(毘沙門天) |

。 |

|

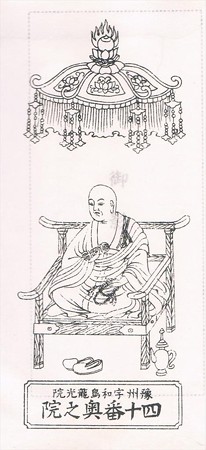

第

41

番 |

稲荷山(いなりざん)

護国院(ごこくいん)

龍光寺(りゅうこうじ)

|

十一面観音

|

宗

派 |

真言宗

御室派 |

開

基 |

空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)大同2年

(807) |

札所

本尊 |

十一面観世音菩薩 |

住

所 |

宇和島市三間町戸雁173

0895-58-2186 宿坊:なし |

札

所 |

南予七ヶ所霊場

(南予七福神(恵比寿)) |

| 御詠歌 |

「この神は 三国流布の 密教を 守り給はん 誓いとぞ聞く」 |

| 地元では「三間のお稲荷さん」と呼ばれ、親しまれている。神仏分離で旧本堂は稲荷社とされ、現在の本堂は新たに建立されたものである。山号に稲荷山の名が残された。 |

|

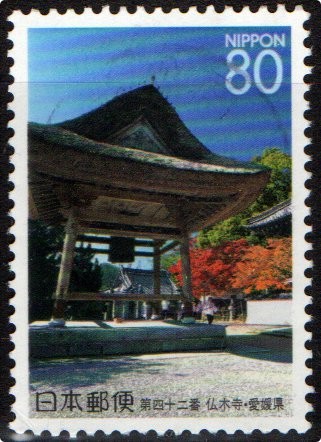

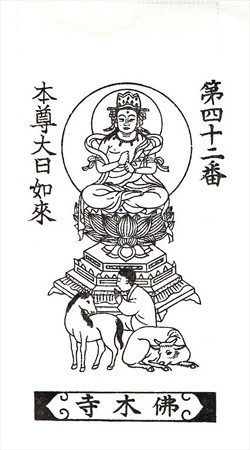

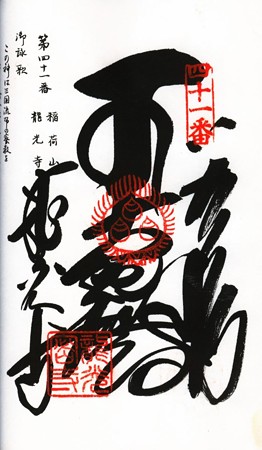

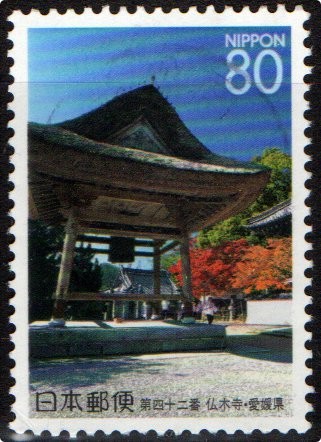

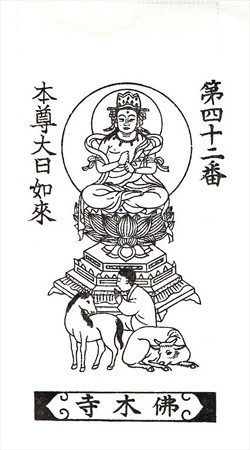

第

42

番 |

一か山(いっかざん)

毘盧舎那院(びるしゃないん)

仏木寺(ぶつもくじ)

|

大日如来

|

宗

派 |

真言宗

御室派 |

開

基 |

空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)大同2年

(807) |

札所

本尊 |

大日如来 |

| 御詠歌 |

「草も木も 仏になれる 仏木寺 なを頼もしき 鬼畜人天」 |

| 本尊真言 |

「おん あびらうんけん ばざらだどばん」 |

| 家畜堂がある。空海が牛の背に乗ってこの地に至ったというところから家畜守護の寺とされている。 |

|

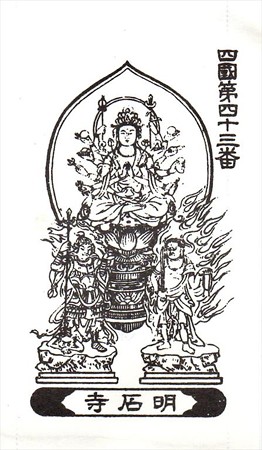

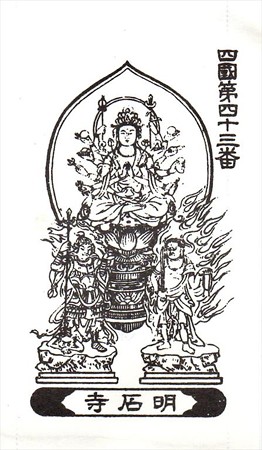

第

43

番 |

源光山(げんこうざん)

円手院(えんしゅいん)

明石寺(めいせきじ)

|

千手観音

|

宗

派 |

天台寺

門宗 |

開

基 |

正澄上人 |

創

建 |

(伝)6世紀 |

札所

本尊 |

千手観世音菩薩 |

| 御詠歌 |

「聞くならく 千手の誓ひ

不思議には 大盤石も 軽くあげ石」 |

| 本来の名称は「あげいしじ」だが、現在は「めいせきじ」と呼ぶ。2007年に本堂等の建造物が国の登録有形文化財に登録された。 |

|

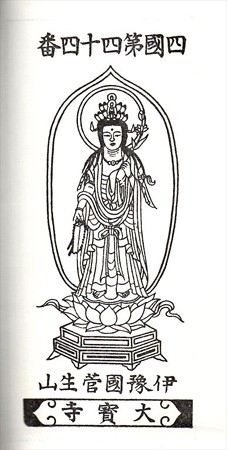

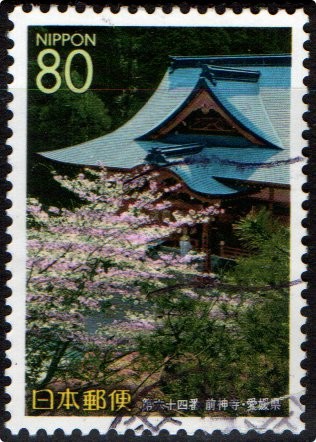

第

44

番 |

菅生山(すごうさん)

大覚院(だいかくいん)

大寶寺(だいほうじ)

|

十一面観音

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

(伝)明神右京・隼人 |

創

建 |

(伝)大宝元年

(701) |

札所

本尊 |

十一面観音 |

| 御詠歌 |

「今の世は 大悲のめぐみ 菅生山 ついには弥陀の 誓いをぞまつ」 |

| 43番明石寺からの道のりは約80km、峠越えの難所がつづき、歩けば20時間を超す「遍路ころがし」の霊場。ちょうど半分に当たり、「中札所」といわれる。年号が寺名の由来となっている。病気平癒を祈願する人が多く、中でも脳の病に霊験があるとして受験生の参拝も多いという。 |

|

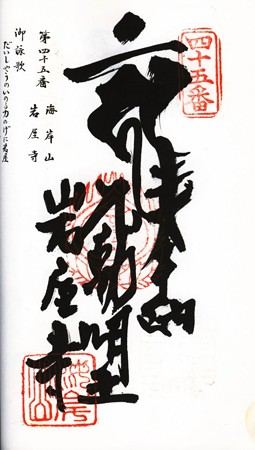

第

45

番 |

海岸山(かいがんざん)

岩屋寺(いわやじ)

|

不動明王

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

(伝)空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)弘仁6年

(815) |

札所

本尊 |

不動明王 |

| 御詠歌 |

「のうまく さんまんだ ばざらだん

せんだ まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん」 |

| 本尊真言 |

「大聖の 祈る力の げに岩屋 石の中にも 極楽ぞある」 |

| 山岳霊場である。大正9(1920)年建立の大師堂は国の重文。寺域は国の名勝、県立自然公園の指定地でもある。こちらは、88ヶ所で、駐車場から本堂まで歩く距離が一番長くて、断崖絶壁を背にしたお寺。 |

|

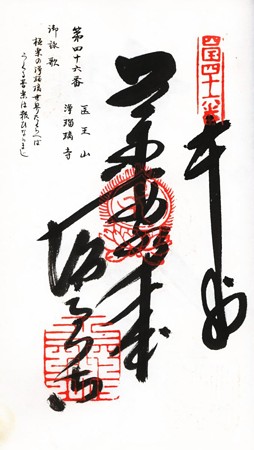

第

46

番 |

医王山(いおうざん)

養珠院(ようしゅいん)

浄瑠璃寺(じょうるりじ)

|

薬師如来

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

行基 |

創

建 |

(伝)和銅元年

(708) |

札所

本尊 |

薬師如来 |

| 御詠歌 |

「極楽の 浄瑠璃世界 たくらへば 受くる受難は 報いならまし」 |

| 本尊真言 |

「おん ころころ せんだりまとうぎ そわか」 |

| 松山市内八ヶ寺の打ち始めの霊場。薬師如来の別名、瑠璃光如来にちなみ浄瑠璃寺と名付けられた。地元では御利益のよろずやと呼ばれているそうだ。だっこ大師が大師堂にある。 |

|

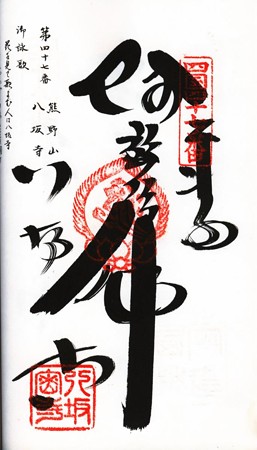

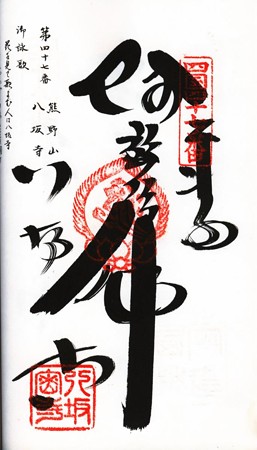

第

47

番 |

熊野山(くまのざん)

妙見院(みょうけんいん)

八坂寺(やさかじ)

|

無量光仏

(阿弥陀如来の別名)

|

宗

派 |

真言宗

醍醐派 |

開

基 |

(伝)役行者

文武天皇(勅願) |

創

建 |

(伝)大宝元年

(701) |

札所

本尊 |

阿弥陀如来 |

| 御詠歌 |

「花を見て 歌読む人は 八坂寺 三仏じょうの 縁とこそ聞け」 |

| 役行者(えんのぎょうじゃ)は7〜8世紀に山にこもり厳しい修行をする修験道を確立したと伝わる人物。熊野権現を勧進して十二社権現とともに祀り、修験道の根本道場として栄え、12坊、84の末寺を持つ大寺となった。天正年間(1573〜1592)には兵火によって焼失してからは寺域も縮小し、現在の境内となっている。 |

|

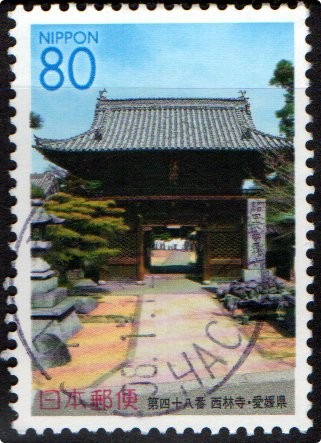

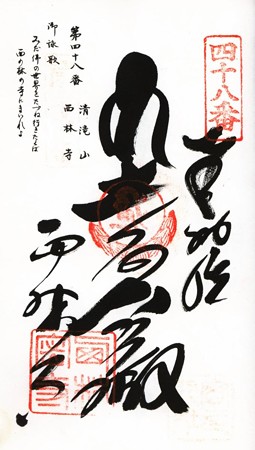

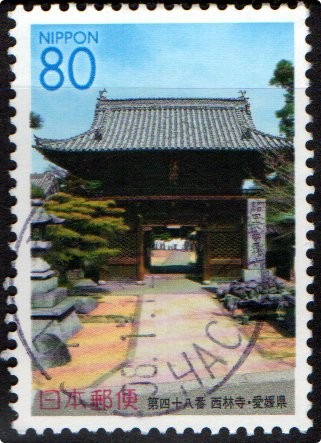

第

48

番 |

清滝山(きよたきざん)

安養院(あんよういん)

西林寺(さいりんじ)

|

十一面大悲殿

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

(伝)行基 |

創

建 |

(伝)天平13年

(741) |

札所

本尊 |

十一面観音 |

| 御詠歌 |

「弥陀仏の 世界を訪ね 行きたくば 西の林の 寺に詣れよ」 |

| 88ヶ所のうち4寺ある関所寺。弘法大師は村人を救うために錫杖を突き、近くで清水の水脈を見つけた。寺の西南300mにある「杖の淵」はその遺跡とされ、水は涸れたことがなく土地を潤し、昭和60年の「全国の名水百選」にも選ばれている。 |

|

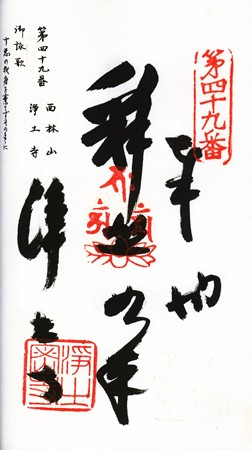

第

49

番 |

西林山(さいりんざん)

三蔵院(さんぞういん)

浄土寺(じょうどじ)

|

釈迦如来

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

恵明上人 |

創

建 |

天平勝宝年間

(749〜757) |

札所

本尊 |

釈迦如来 |

| 御詠歌 |

「十悪の 我身を棄てず そのままに 浄土の寺へ まいりこそすれ」 |

| 法相宗の寺院だったという。後に弘法大師がこの寺を訪ねて、荒廃していた伽藍を再興し、真言宗に改宗した。そのころから寺運は栄え、寺域は八丁四方におよび、66坊の末寺をもつほどであったそうだ。 |

|

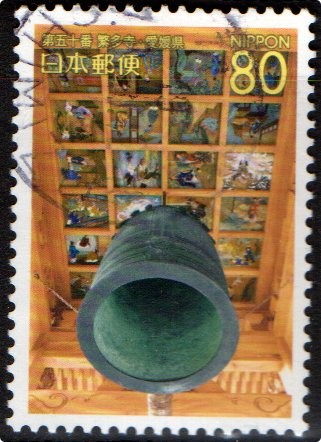

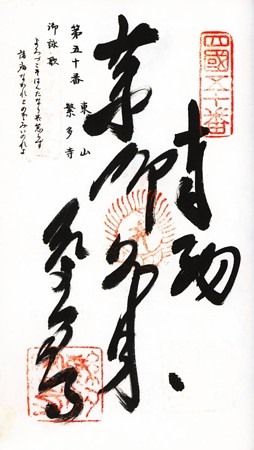

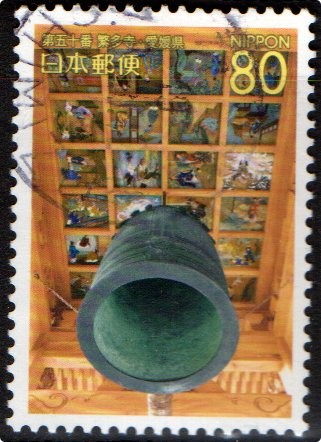

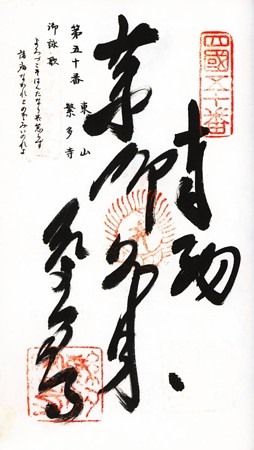

第

50

番 |

東山(ひがしやま)

瑠璃光院(るりこういん)

繁多寺(はんたじ)

|

薬師如来

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

(伝)行基 |

創

建 |

(伝)天平勝宝年間

(749〜756) |

札所

本尊 |

薬師如来 |

| 御詠歌 |

「よろずこそ 繁多なりとも 怠らず 諸病なかれと 望み祈れよ」 |

| 本尊真言 |

「おん ころころ せんだりまとうぎ そわか」 |

| 松山市を見下ろす淡路山の中腹にあり、山門からの松山城や瀬戸内海までが展望できる。江戸時代には徳川家の帰依をうけ、四代将軍・家綱が念持仏としていた3体のうちの歓喜天お聖天さんを祀るなど、寺運は36坊と末寺100数余を有するほどの大寺として栄えた。鎌倉時代、時宗の開祖・一遍上人が学問修行したと伝わる。そうそう、大聖歓喜天(お聖天さん)と言えば、浅草の「本龍院(待乳山聖天)」もそうだったが、大根が好物。 |

|

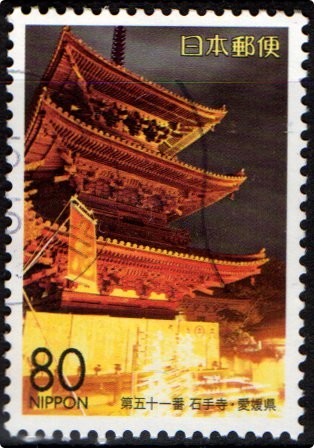

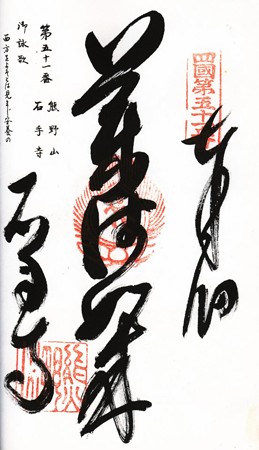

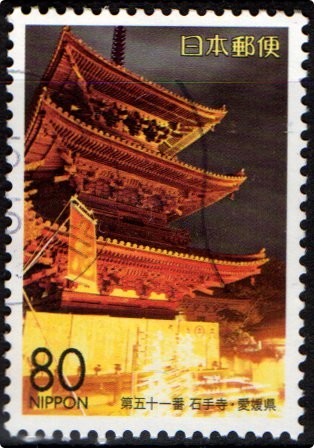

第

51

番 |

熊野山(くまのざん)

虚空蔵院(こくぞういん)

石手寺(いしてじ)

|

薬師如来

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

(伝)行基、

聖武天皇(勅願) |

創

建 |

(伝)天平元年

(729) |

札所

本尊 |

薬師如来 |

| 御詠歌 |

「西方を よそとは見まじ 安養の 寺に詣りて 受くる十楽」 |

| 本尊真言 |

「おん ころころ せんだりまとうぎ そわか」 |

| 日本最古といわれる道後温泉から近いため、お遍路の他にも、観光客で賑わう。参道が回廊形式となり仲見世のみやげ店が並ぶ。境内は地元のお大師さん信者や観光客が多い。境内ほとんどの堂塔が国宝、国の重文に指定されている。また、宝物館を備えていて、四国霊場では随一ともいえる文化財の寺院でもある。昭和59建立の高さ16mの弘法大師像は圧巻。 |

★【楽天トラベル】道後温泉特集はこちら!★

|

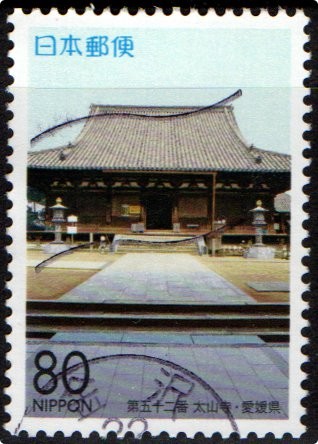

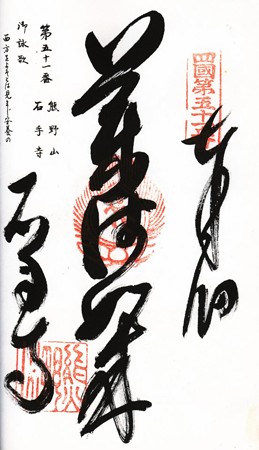

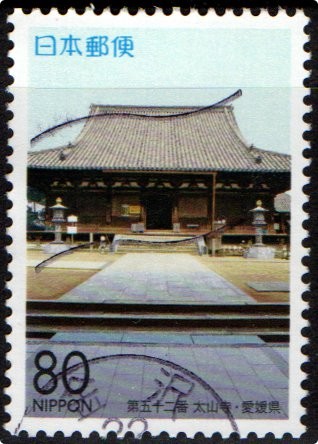

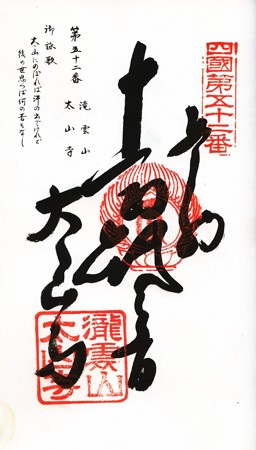

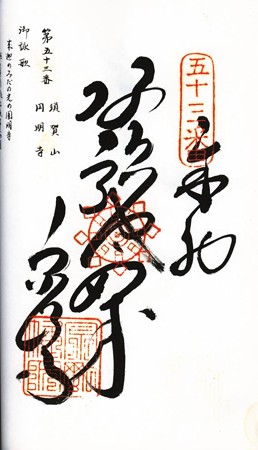

第

52

番 |

龍雲山(りゅううんざん)

護持院(ごじいん)

太山寺(たいさんじ)

|

十一面観音

|

宗

派 |

真言宗

智山派 |

開

基 |

(伝)真野長者 |

創

建 |

(伝)用明天皇2年

(587) |

札所

本尊 |

十一面観音 |

| 御詠歌 |

「太山に 登れや汗の 出でけれど 後の世思えば 何の苦もなし」 |

| 草創については、「一夜建立の御堂」伝説が伝えられている。真野の長者という者が、豊後より一晩で建材を持ち込み、山腹に一夜にして寺院を建立したという。 |

|

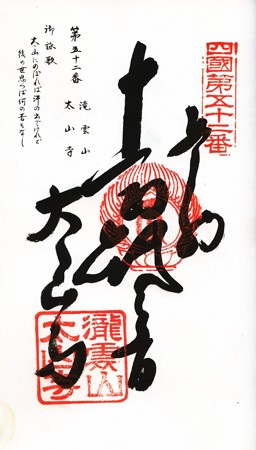

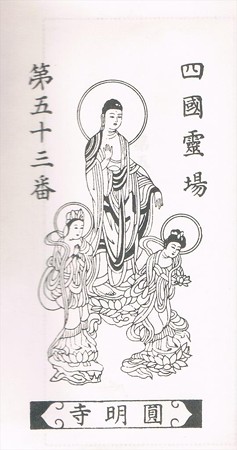

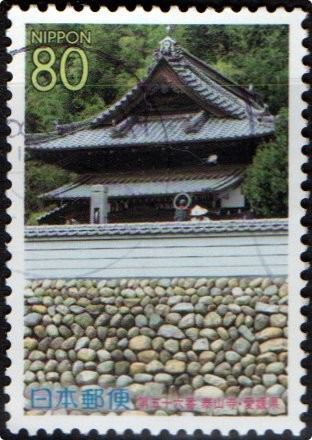

第

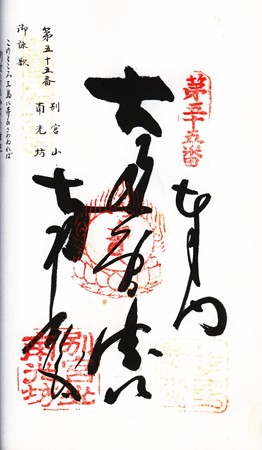

53

番 |

須賀山(すがさん)

正智院(しょうちいん)

円明寺(えんみょうじ)

|

阿弥陀仏

|

宗

派 |

真言宗

智山派 |

開

基 |

(伝)行基 |

創

建 |

(伝)天平勝宝元年

(749) |

札所

本尊 |

阿弥陀如来 |

| 御詠歌 |

「来迎の 弥陀の光の 圓明寺 照りそう影は 夜な夜なの月」 |

| 聖母マリア像を浮き彫りにしたキリシタン灯籠があることでも知られる。大正13年(1924)に四国八十八ヵ所を巡拝したアメリカの人類学者・スタール博士が、円明寺を訪れた際、本尊厨子に打ち付けてあった銅板納札が貴重なものであること発見。銅板は遍路最古の納経札で「慶安三年今日樋口

奉納四国仲遍路同行二人 今月今日京極平人家次」慶安3(1650)年、京都の樋口家次が四国遍路をして納めたと記されている。 |

|

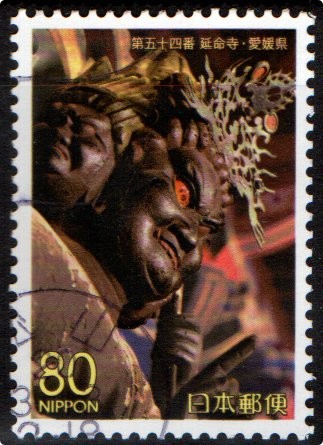

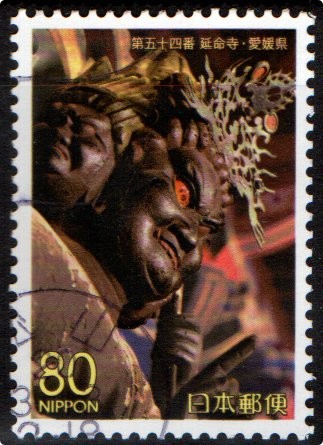

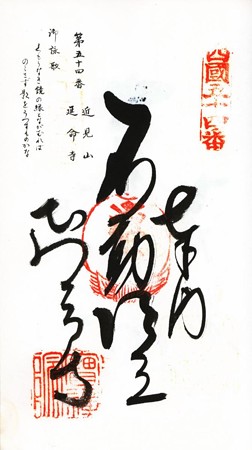

第

54

番 |

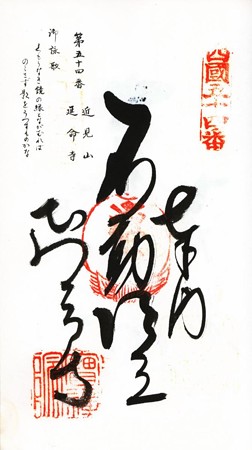

近見山(ちかみざん)

宝鐘院(ほうしょういん)

延命寺(えんめいじ)

|

不動明王

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

(伝)行基 |

創

建 |

(伝)養老4年

(720) |

札所

本尊 |

不動明王 |

| 御詠歌 |

「くもりなき 鏡の縁を ながむれば 残さず月を うつすものかな」 |

| 本尊真言 |

「のうまくさんまんだ ばざらだん

せんだ まかろしゃだ そわたや うん たらた かんまん」 |

| 総欅造りの山門は今治城の城門を移したものだそうだ。寺のまわりは田が広がっているが、境内に続く参道の両側は、売店などが並んでいて、今治名産のタオルも売っている。 |

|

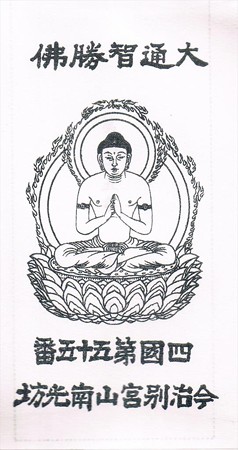

第

55

番 |

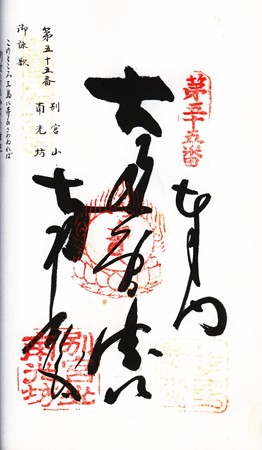

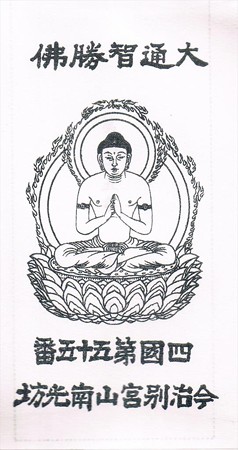

別宮山(べっくざん)

金剛院(こんごういん)

南光坊(なんこうぼう)

|

大通智勝仏

|

宗

派 |

真言宗

醍醐派 |

開

基 |

(伝)行基 |

創

建 |

(伝)和銅5年

(712) |

札所

本尊 |

大通智勝如来 |

| 御詠歌 |

「このところ 三島の夢の さめぬれば 別宮とても おなじ垂迹」 |

| 本尊真言 |

「おん まか びじゃな じゃなのう

びいぶう そわか (なむ だいつうちしょうぶつ)」 |

| 四国霊場のうち「坊」がつく寺院はこの南光坊だけ。大通智勝如来は必勝祈願の仏。航海の神、総鎮守・伊予一の宮の大山祇神社と深くかかわる歴史を有する。 |

|

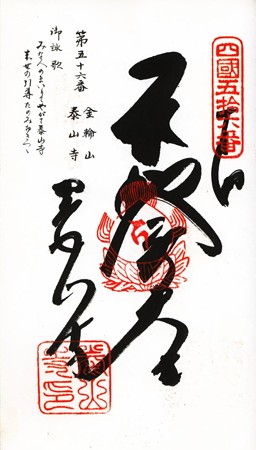

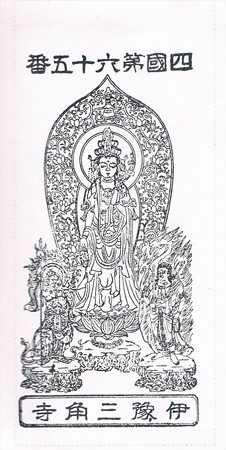

第

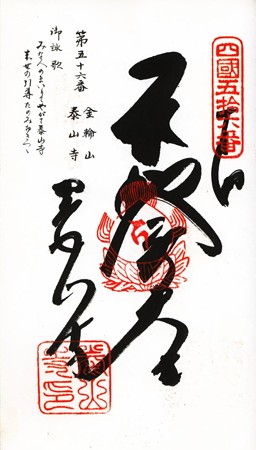

56

番 |

金輪山(きんりんざん)

勅王院(ちょくおういん)

泰山寺(たいさんじ)

|

大通大士

|

宗

派 |

真言宗

醍醐派 |

開

基 |

(伝)空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)弘仁6年

(815) |

札所

本尊 |

地蔵菩薩 |

| 御詠歌 |

「みな人の 詣りてやがて 泰山寺 来世の引導 たのみ置きつつ」 |

| 弘仁6(815)年、弘法大師がこの地を訪れた時、蒼社川は氾濫していた。弘法大師は、その氾濫ぶりを見て、村人たちを指導して、土手を築き、河原に堰を築き、そして「土砂加持」の秘法を行ったところ、満願の日に延命地蔵を感得したという。こちらのお寺は仁王門がなく、仁王像が本堂の廊下に置いてある。35年前に先代が台湾で制作したものである。 |

|

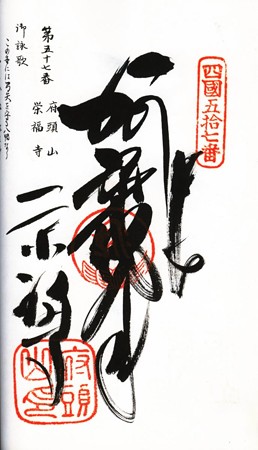

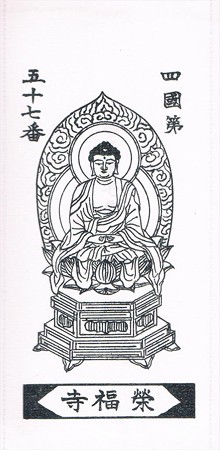

第

57

番 |

府頭山(ふとうざん)

無量寿院(むりょうじゅいん)

栄福寺(えいふくじ)

|

阿弥陀如来

|

宗

派 |

高野山

真言宗 |

開

基 |

(伝)空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)弘仁年間

(810〜824) |

札所

本尊 |

阿弥陀如来 |

| 御詠歌 |

「この世には 弓矢を守る 八幡なり 来世は人を 救う彌陀佛」 |

| 瀬戸内海では海難事故が多く、弘法大師が府頭山の頂で海神供養の護摩を修していると、満願の日に海は穏やかになり、海中から阿弥陀如来が現れたという。境内には、兄であり、「仏教を今の時代にやる」ということを建築でもあらわす建築家、白川在設計の「演仏堂」(えんぶつどう)がある。仏教を考えるスタジオ、寺務所、提案所、書庫として、お寺のシンボルとなっていく建物だそうだ。 |

|

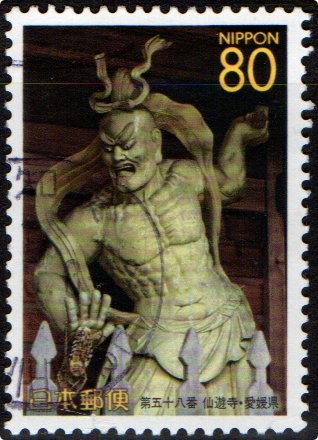

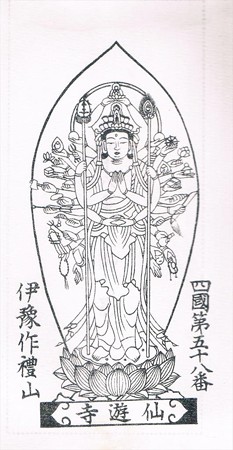

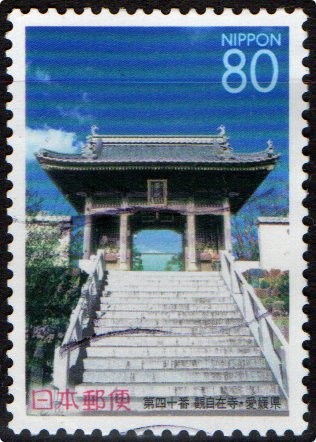

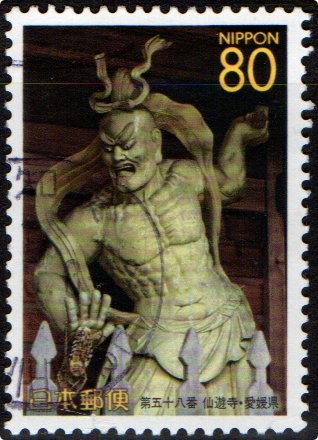

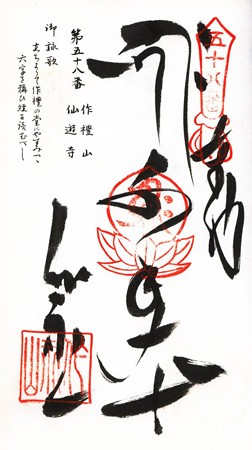

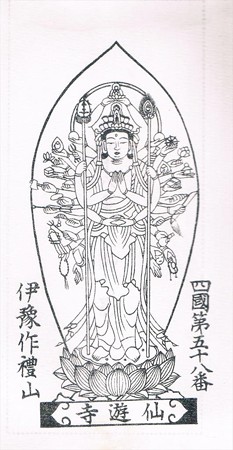

第

58

番 |

作礼山(されいざん)

千光院(せんこういん)

仙遊寺(せんゆうじ)

|

千手大士

|

宗

派 |

高野山

真言宗 |

開

基 |

(伝)越智守興 |

創

建 |

7世紀後半 |

札所

本尊 |

千手観音 |

| 御詠歌 |

「立ち寄りて 佐礼の堂に 休みつつ 六字を唱え 経を読むべし」 |

| 作礼山の山頂近い標高300mの高台にあり、今治の市街地やその先の瀬戸内海や「しまなみ海道」も一望できる。本尊の千手観音は四国八十八では珍しく一般公開されている。宿坊には足湯があり大浴場も温泉。 |

|

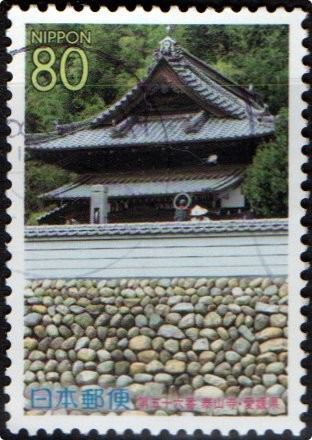

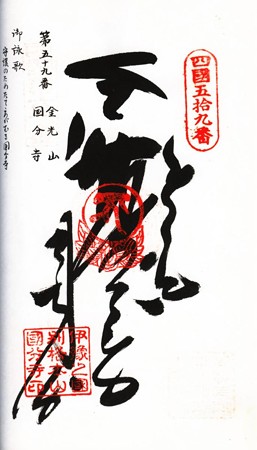

第

59

番 |

金光山(こんこうざん)

最勝院(さいしょういん)

国分寺(こくぶんじ)

|

薬師如来

|

宗

派 |

真言律宗 |

開

基 |

(伝)行基 |

創

建 |

天平勝宝8年

(756)以前 |

札所

本尊 |

薬師瑠璃光如来 |

| 御詠歌 |

「守護のため 建ててあがむる 国分寺 いよいよ恵む 薬師なりけり」 |

| 本尊真言 |

「おん ころころ せんだりまとうぎ そわか」 |

| 現在の境内は伊予国府のあった所とされる。日本全国、国分寺があるが、その中でもかなり大きなお寺なのだとか。また、こちらには『握手修行大師』がいらっしゃる。『握手大師』と握手をすると願いが叶うとか。 |

|

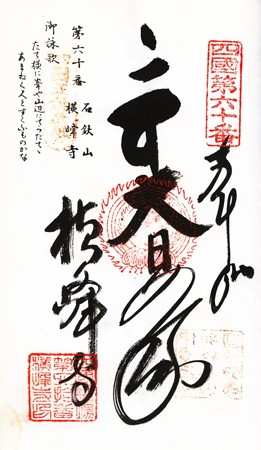

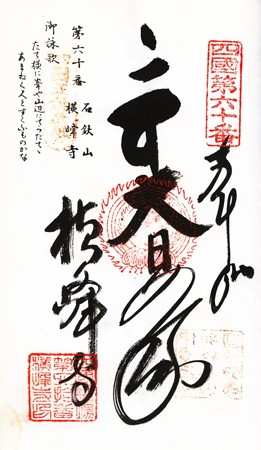

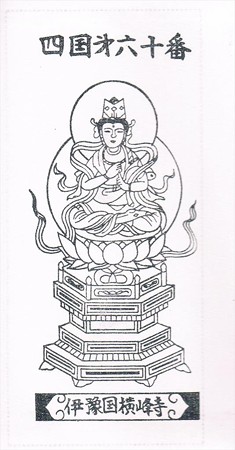

第

60

番 |

石鉄山(いしづちざん)

福智院(ふくちいん)

横峰寺(よこみねじ)

|

大日如来

|

宗

派 |

真言宗

御室派 |

開

基 |

(伝)役小角 |

創

建 |

(伝)白雉2年

(651) |

札所

本尊 |

大日如来 |

| 御詠歌 |

「縦横に 峰や山辺に 寺建てて あまねく人を 救うものかな」 |

| 本尊真言 |

「おん あびらうんけん ばざらだどばん」 |

| 西日本の最高峰・石鎚山(標高1982m)は、山岳信仰の霊地であり、修験道の道場でもある。境内は山の北側中腹(750m)にある。四国霊場のうちでは3番目の高地にあり、「遍路ころがし」の最難所であったが、昭和59年に林道が完成して、現在は境内から500m離れた林道の駐車場まで車で行き参拝できる。ただし、冬期は12月下旬から2月末迄不通となる。明治初年に廃仏毀釈によって廃寺となり、明治42(1909)年に再興される。 |

|

第

61

番 |

栴檀山(せんだんざん)

教王院(きょうおういん)

香園寺(こうおんじ)

|

大日如来

|

宗

派 |

真言宗単立 |

開

基 |

(伝)聖徳太子 |

創

建 |

(伝)6世紀末 |

札所

本尊 |

大日如来 |

| 御詠歌 |

「後の世を 思えば詣れ 香圓寺 とめて止まらぬ 白滝の水」 |

| 本尊真言 |

「おん あびらうんけん ばざらだどばん」 |

| 別称・子安大師。寺が創始した子安講の輪は、海外にまで広がり信者は現在20万人を超えている。それにしても本堂は近代的。薬師堂を兼ねているため大聖堂と呼ばれている。前仏は高さ4m。 |

|

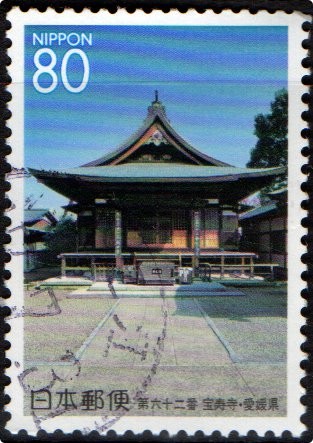

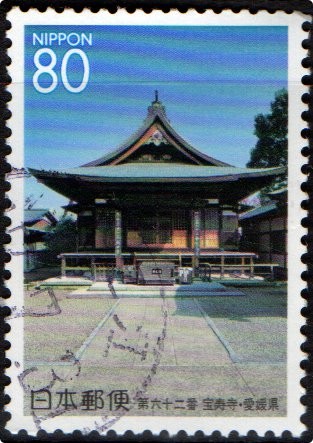

第

62

番 |

天養山(てんようざん)

観音院(かんのんいん)

宝寿寺(ほうじゅじ)

|

大悲殿

|

宗

派 |

高野山

真言宗 |

開

基 |

(伝)道慈律師

聖武天皇(勅願) |

創

建 |

(伝)天平年間

(729〜748) |

札所

本尊 |

十一面観音 |

| 御詠歌 |

「さみだれの あとに出でたる 玉の井は 白坪なるや 一の宮川」 |

| 往時は伊予三島水軍の菩提寺として、また、大山祇神社の別当寺として栄えていたが、明治初期の廃仏毀釈によって廃寺となった。大石龍遍上人によって明治10(1877)年に再興された。大正10(1921)年予讃線工事に伴い現在の地に移転した。 |

|

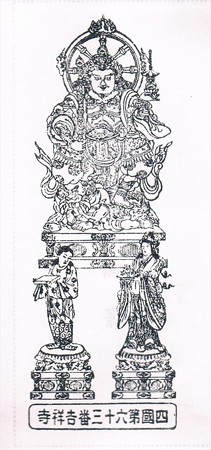

第

63

番 |

密教山(かんのんいん)

胎蔵院(たいぞういん)

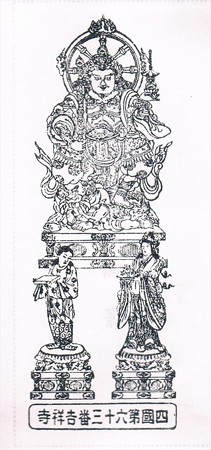

吉祥寺(きちじょうじ)

|

毘沙聞天

|

宗

派 |

東寺

真言宗 |

開

基 |

(伝)空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)弘仁年間

(810〜823) |

札所

本尊 |

毘沙門天 |

| 御詠歌 |

「身のうちの 悪しき悲報を 打ち捨てて みな吉祥を 望み祈れよ」 |

| 東寺真言宗は、古義真言宗に属する。総本山は教王護国寺(東寺)。なお、真言宗東寺派とは、異なる宗派である。本尊が毘沙門天であるのは八十八箇所では本寺のみ。愛媛県西条市が四国の北にあるので北を守る神とされる毘沙聞天が御本尊なのだとか。境内にはくぐり吉祥天女や成就石とかもある。 |

|

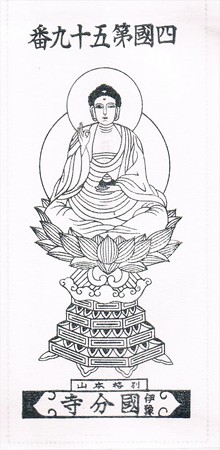

第

64

番 |

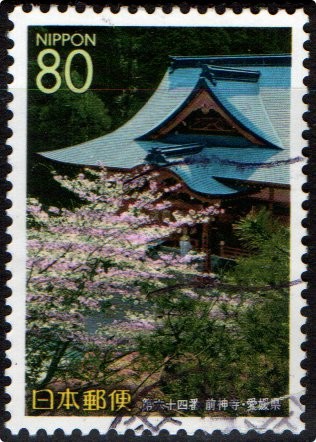

石鉄山(いしづちざん)

金色院(こんじきいん)

前神寺(まえがみじ)

|

阿弥陀如来

|

宗

派 |

真言宗

石鉄派 |

開

基 |

役小角 |

創

建 |

奈良時代

初期 |

札所

本尊 |

阿弥陀如来 |

| 御詠歌 |

「前は神 後は佛 極楽の よろずの罪を くだくいちづち」 |

| 石鉄派総本山。日本七霊山の1つ、石鎚山(1982m)の麓に位置する。広い境内には、投げた一円玉が不動尊に張り付くとご利益があると伝わる御滝不動尊なんてものもある。本堂は昭和42年の火災で全焼後、建て直されたもの。 |

|

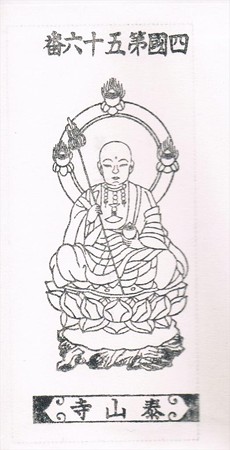

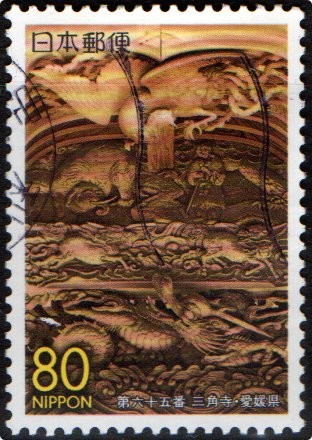

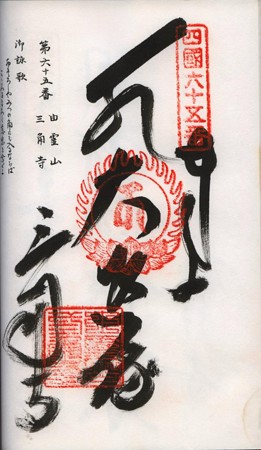

第

65

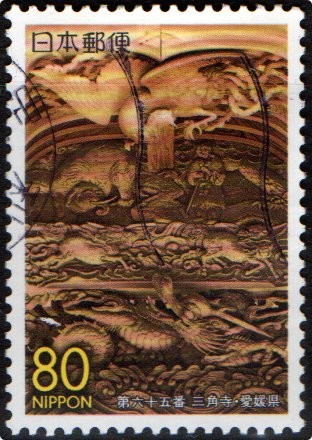

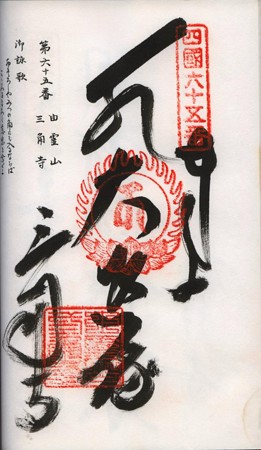

番 |

由霊山(ゆれいざん)

慈尊院(じそんいん)

三角寺(さんかくじ)

|

大悲殿

|

宗

派 |

高野山

真言宗 |

開

基 |

(伝)行基 |

創

建 |

(伝)天平年間

(730〜749) |

札所

本尊 |

十一面観音 |

| 御詠歌 |

「おそろしや 三つの角にも 入るならば 心をまろく 慈悲を念ぜよ」 |

| 60年に一度開帳の秘仏となっている本尊の十一面観世音は子安観音、厄除観音としても信仰されている。かつて伊予と讃岐の国境にあったことから関所寺と呼ばれた。山門に鐘があるのは八十八箇所中でもこちらのみ。境内にはお寺の名前の由来となった三角の池がある。かつて弘法大師がここで護摩の修行をした際、護摩壇を三角形にしたことから三角寺と名を変えたのだとか。小林一茶が魅了された護摩桜の名所でもある。 |

|

番

外 |

法佛山(ほうぶつざん)

日輪寺(にちりんじ)

遍照院(へんじょういん)

|

|

宗

派 |

真言宗

豊山派 |

開

基 |

(伝)空海

(弘法大師) |

創

建 |

(伝)弘仁6年

(815) |

札所

本尊 |

聖観音

弘法大師 |

| 御詠歌 |

「みな人の 厄をば拂ふ 日輪寺 星のさわりも 何の苦もなく」 |

| 別称・厄除大師。瓦の山門には200kgもある大きな鬼瓦が仁王様がわりとして鎮座。 |

|

|

|